光合成産物に関わる器官間の相互作用

長距離移行性ペプチドを介した根のスクロース含量の制御

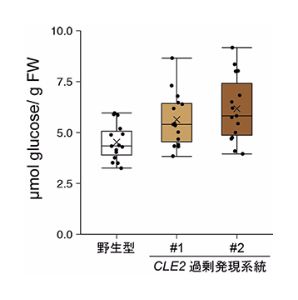

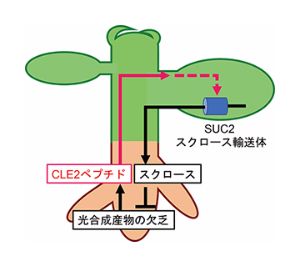

ダイズの道管滲出液から同定したペプチド(Okamoto et al., 2015, Plant J.) のうちの一つのが暗処理などの光合成産物が欠乏する条件に応答することがわかりました。そこでこのペプチドの機能について詳細な解析を行うために、シロイヌナズナにおけるホモログであるCLE2ペプチドに着目しました。まず、CLE2ペプチドはシロイヌナズナの道管滲出液から検出されることやCLE2遺伝子は主に根で発現し、光合成産物が欠乏する条件に応答することを確認しました。また、CLE2遺伝子を過剰に発現させると根のスクロース含量が上昇するのに対し、CLE2とそのホモログ遺伝子が機能しなくなった変異体(cle1-7変異体)では根のスクロース含量が低下することを見出しました。このことからCLE2とそのホモログ遺伝子は根のスクロース含量を正に制御することが明らかになりました。また、cle1-7変異体において根のスクロースの含量が低下した原因を探るために、光合成産物の輸送や代謝に関わる因子の発現量を調べたところ、葉からの光合成産物の運び出しに機能することが知られているスクロース輸送体(SUC2)の遺伝子の葉における発現量が、根のCLE2やそのホモログ遺伝子によって影響を受けることがわかりました。これらの結果から、根がCLE2ペプチドを介して葉のSUC2輸送体の発現量を調節し根のスクロース含量を制御するモデルを提唱しました (Okamoto et al., 2022, Plant Physiol.)。

根のスクロース含量

CLE2の作用モデル図

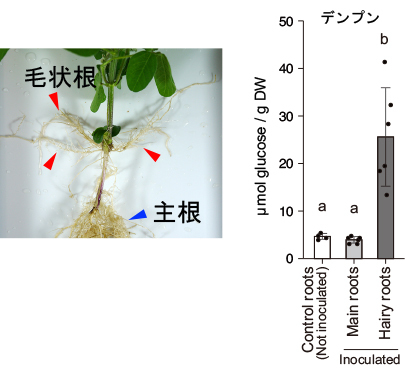

ダイズ毛状根におけるデンプン含量の変化

器官間の相互作用に関する研究ではありませんが、ちょっと面白い発見がありました。Agrobacterium rhizogenesは土壌に生息する植物の病原菌の一種であり、植物に感染するとそこからたくさんの毛状根が誘導されます。ダイズでは毛状根形質転換を行うときに、A. rhizogenesをダイズの胚軸に感染させます。すると胚軸から毛状根(および不定根)が誘導される一方で、ダイズが本来持っている主根系も発達を続けます。そこで、毛状根と主根(非感染)における光合成産物の含量を比べたところ、毛状根ではデンプンの含量が著しく増加していることがわかりました (Okamoto et al., 2022, Plant Signal Behav.)。その原因として、A. rhizogenesは宿主植物の細胞に自身のもつプラスミドDNAの一部を挿入することから、毛状根では光合成産物の代謝系が変化した可能性が考えられます。

ところで、根に多量のデンプンを蓄えることが特徴の作物であるサツマイモの栽培種では実験で調べた全ての品種において過去にアグロバクテリウム属の菌からDNAの挿入があったことが海外の研究で明らかになっています。このDNAの挿入は、サツマイモの原品種では見られていないことから、サツマイモの栽培化に何らかの貢献をした可能性があります。つまり、我々が得た知見は、アグロバクテリウム属の菌の感染によりデンプンの含量が増加したことがサツマイモの栽培化の促進につながった可能性があることを示唆しています。

毛状根と主根(非感染根)におけるデンプン含量