第23回農学部フォーラム/

第9回 新潟大学・刈羽村先端農業バイオ研究センターフォーラムの報告

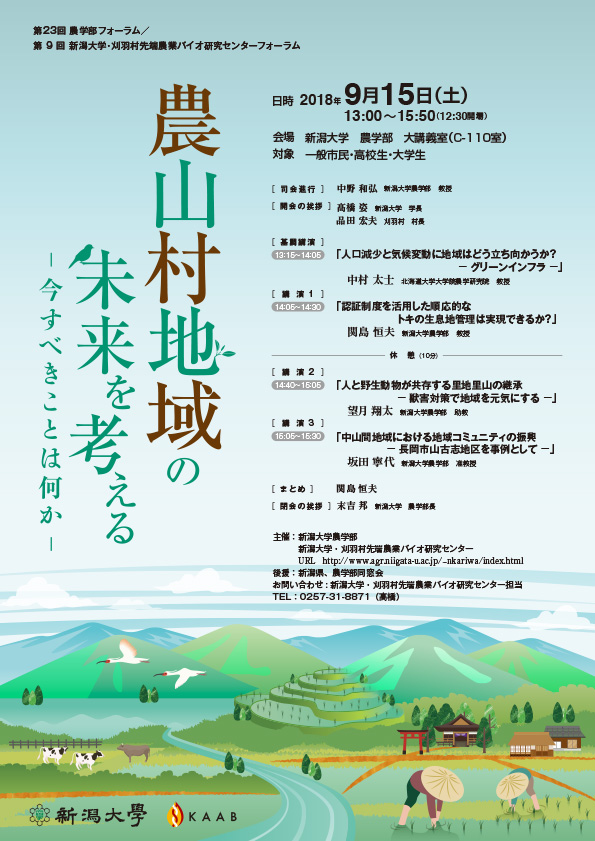

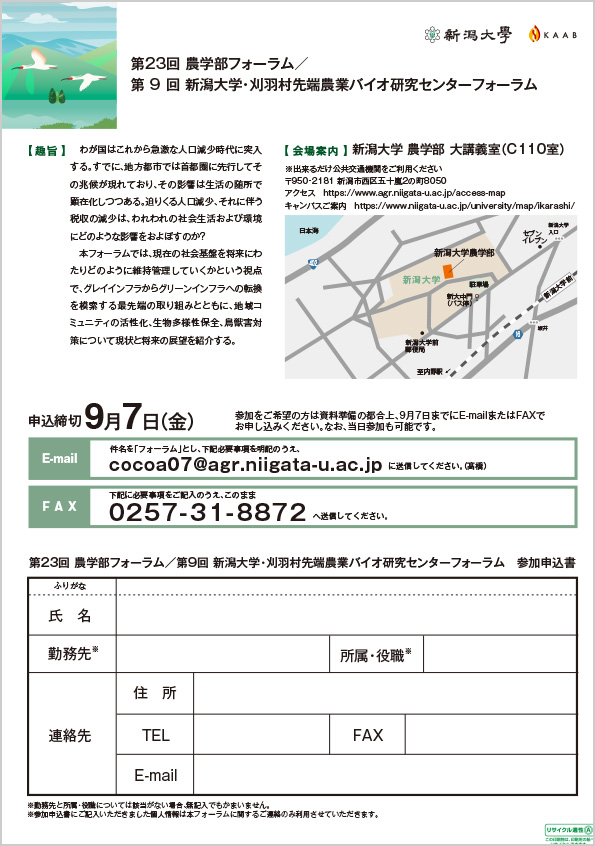

2018年9月15日(土)に,第23回農学部フォーラム/第9回 新潟大学・刈羽村先端農業バイオ研究センターフォーラム(主催:新潟大学農学部,新潟大学・刈羽村先端農業バイオ研究センター,後援:新潟県,新潟大学農学部同窓会)を開催しました.今回は,「農山村地域の未来を考える -今すべきことはなにか-」と題して,新潟大学農学部大講義室において実施しました.フォーラム開催に先立ち,髙橋 姿学長および品田宏夫刈羽村村長からご挨拶があり,農学部の中野和弘教授の司会により講演会が進められました.

わが国は,これから急激な人口減少時代に突入します.すでに,地方都市では首都圏に先行してその兆候が現れており,その影響は生活の随所で顕在化しつつあります.迫りくる人口減少,それに伴う税収の減少は,われわれの社会生活および環境にどのような影響をおよぼすのか?これらの課題について,専門的立場からその現状分析と対応策等について報告していただきました.本フォーラムについては,一般市民,大学生・高校生,農業関係者,行政担当者からの関心が強く,長岡市山古志地区や刈羽村からも多くの参加者がありました.

本フォーラムでは,はじめに北海道大学大学院の中村太士教授から,「人口減少と気候変動に地域はどう立ち向かうか? -グリーンインフラ-」と題して基調講演をいただき,現在維持している社会基盤を将来どのように維持管理していくかという視点で,グレーンインフラからグリーンインフラへの転換を模索する最先端の取り組み等について,報告がありました.それに続き,本学農学部の関島恒夫教授から,「認証制度を土台にした順応的なトキの生息地管理は実現できるか?」と題して,認証制度の有効性を向上させることを目指した順応的なトキの生息地管理の仕組みづくりを紹介するとともに,その管理体制の実現を大きく阻む課題等が提示されました.望月翔太助教からは,「人と野生動物が共存する里地里山の継承 -獣害対策で地域を元気にする-」と題して,確実な手法で「獣害」を軽減するだけでなく「獣害」そのものを資源にして,地域を元気にすることが重要であるとの観点で,獣害の防ぎ方と集落支援の在り方について紹介がありました.さらに,坂田寧代准教授からは,「中山間地域における地域コミュニティの振興 -長岡市山古志地区を事例として-」と題して,かぐらなんばんの栽培,「牛の角突き」の再興,「水没家屋」を活かした被災地間交流などの事例紹介と,中山間地域の持続的発展に向けた地域コミュニティの運営と施設整備の重要性が概述されました.各講演の後に,多くの質疑応答や意見交換が行われ,活発なフォーラムとなりました.

最後に,末吉 邦農学部長から閉会のご挨拶があり,講師の方々,髙橋学長,品田村長,そしてフォーラムへの参加者へのお礼とともに,農学部とKAABに対し「今回のフォーラムで,農学は『食料・生命・環境を支える総合科学』であることを再認識できた.今後も魅力的な取組を学内外に発信していただきたい.」と述べられました.

本フォーラムの参加者数は 85名で,学外から地域住民44名,農学部教職員19名の参加者があり,大変有意義な講演会となりました.ご協力,ご参加くださった皆様に心から感謝申し上げます.

平成30年9月15日

KAABセンター運営委員 中野和弘

第23回農学部フォーラム/

第9回 新潟大学・刈羽村先端農業バイオ研究センターフォーラム

「農山村地域の未来を考える 〜今すべきことは何か〜」

2018年9月15日 (土)

新潟大学 農学部 大講義室(C-110室)

〒950-2181 新潟市西区五十嵐2の町8050番地

司会進行

13:00 - 13:15

-

中野 和弘

新潟大学農学部

開会の挨拶

13:15 - 14:05

-

髙橋 姿

新潟大学学長 -

品田 宏夫

刈羽村村長

基調講演

14:05 - 14:30

「人口減少と気候変動に地域はどう立ち向かうか? - グリーンインフラ -」

-

中村 太士

北海道大学大学院農学研究院 教授

14:30 - 14:40

「認証制度を活用した順応的なトキの生息地管理は実現できるか?」

-

関島 恒夫

新潟大学農学部 教授

15:05 - 15:30

「人と野生動物が共存する里地里山の継承 - 獣害対策で地域を元気にする -」

-

望月 翔太

新潟大学農学部 助教

15:30 - 15:40

「中山間地域における地域コミュニティの振興 - 長岡市山古志地区を事例として -」

-

坂田 寧代

新潟大学農学部 准教授

まとめ

15:40 - 15:50

-

関島 恒夫

閉会の挨拶

-

末吉 邦

新潟大学 農学部長