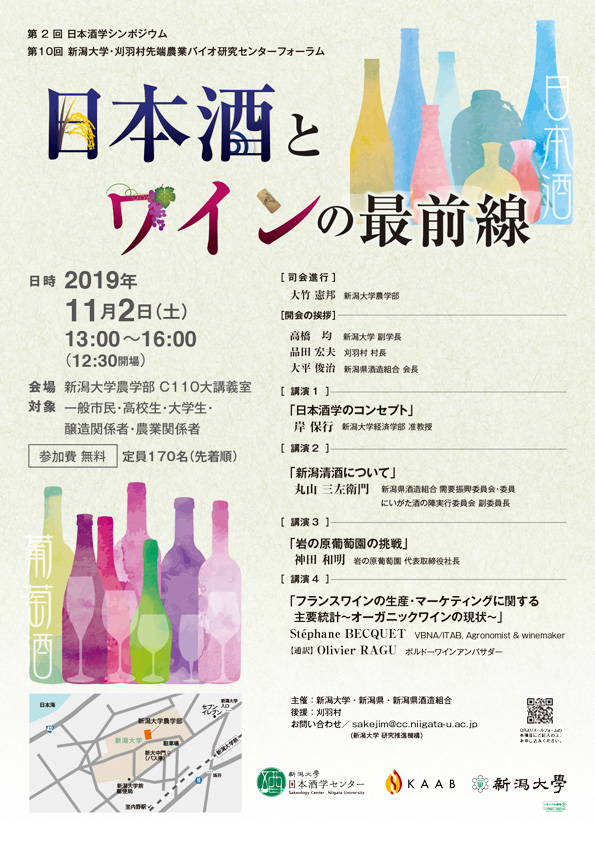

第2回 日本酒学シンポジウム/

第10回 新潟大学・刈羽村先端農業バイオ研究センターフォーラム

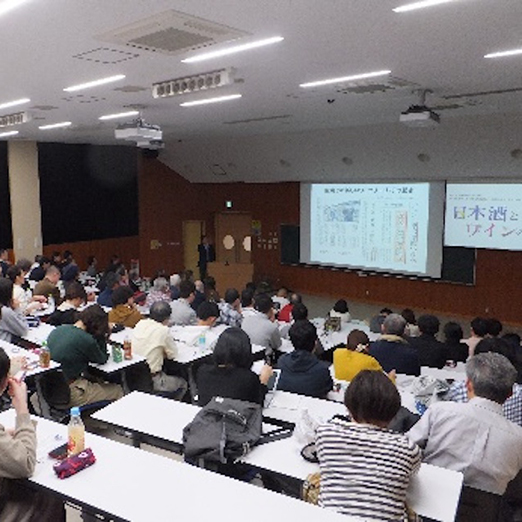

新潟大学日本酒学センター(SCNU)と新潟大学・刈羽村先端農業バイオ研究センター(KAAB)のジョイント国際シンポジウムを令和元年11月1日(金曜日)に新潟大学中央図書館ライブラリーホールにて、第2回 日本酒学シンポジウム/第10回 新潟大学・刈羽村先端農業バイオ研究センターフォーラムを11月2日(土曜日)に新潟大学農学部C110大講義室にて開催しました。11月1日のシンポジウムには、学外からの参加22名を含め138名の参加者があり、また、11月2日のフォーラムには、一般市民・高校生・大学生・醸造関係者・農業関係者等学外からの参加48名を含め131名の参加者がありました。

本シンポジウム&フォーラムの開催に先立ち、高橋姿 新潟大学長、高橋均 新潟大学理事、品田宏夫 刈羽村長、大平俊治 新潟県酒造組合会長からご挨拶をいただきました。今回は、「日本酒とワインの最前線(The Cutting-edge of Sakeology and Oenology)」と題して、ワイン関係では、フランスボルドーのPatrick LUCAS教授、Stéphane BECQUET氏、Patrick BOUDON氏から特にオーガニックワインの科学、生産の現状と将来展望について講演いただきました。また、フォーラムにおいて新潟の岩の原葡萄園の神田和明氏から岩の原葡萄園の取り組み・挑戦の紹介がありました。日本酒関係では、酒類総合研究所の奥田将生氏と岩下和裕氏、東京大学の大矢禎一教授をお招きし、清酒原料米、麹菌・酒メタボライトと清酒酵母に関する歴史と研究最前線についてご講演いただきました。加えて、フォーラムにおいて、新潟大学経済学部の岸保行准教授から日本酒学のコンセプト、新潟県酒造組合の丸山三左衛門氏から新潟清酒についての紹介がありました。ご講演の内容は言うまでも無く極めて興味深く、示唆に富むものであり、活発な質疑応答、討論が行われました。加えて、講演会終了後に設けられた日本酒とワインの試飲セッションは、日本酒学とワイン学の魅力をさらに増幅させるものとなりました。

今回も、KAAB国際シンポジウムの一貫として若手研究者と学生の国際交流を後押しするポスターセッションを実施しました。ポスターセッションには学内外から52件の発表があり、大変盛り上がったセッションとなりました。初めての試みとして各研究分野から優秀なポスター発表を選考し、優秀発表賞を授与しました。2名の留学生を含む8名の大学院生が受賞しました。それぞれの研究のさらなる発展が大いに期待されます。

上述のように大変有意義なシンポジウム・フォーラムとなり、これも一重にご協力、ご参加くださった皆様のご支援の賜と深く感謝申し上げます。

令和元年11月30日

KAABセンター長 三ツ井敏明

第2回 日本酒学シンポジウム/

第10回 新潟大学・刈羽村先端農業バイオ研究センターフォーラム

日本酒とワインの最前線

2019年11月2日 (土)

新潟大学 農学部 大講義室(C-110室)

〒950-2181 新潟市西区五十嵐2の町8050番地

司会進行

-

大竹 憲邦

新潟大学農学部 教授 -

開会の挨拶

-

高橋 均

新潟大学 副学長 -

品田 宏夫

刈羽村村長 -

大平 俊治

新潟県酒造組合 会長

講演

日本酒学のコンセプト

-

岸 保行

新潟大学経済学部 准教授

新潟清酒について

-

丸山 三左衛門

新潟県酒造組合 需要振興委員会・委員、にいがた酒の陣実行委員会 副委員長

岩の原葡萄園の挑戦

-

神田 和明

岩の原葡萄園 代表取締役社長 -

フランスワインの生産・マーケティングに関する主要統計

~オーガニックワインの現状~

-

Stéphane BECQUET

Agronomist & winemaker

【通訳】 Olivier RAGU ボルドーワインアンバサダー

閉会の挨拶

-

末吉 邦

新潟大学 農学部長